Drei Deutsche im Ausland

„Ein Ich, das querliegt zur Welt“ schrieb Handke zur erstmaligen Verleihung des Petrarca-Preises an den Dichter Rolf Dieter Brinkmann. Der war da schon tot, in London von einem Auto überfahren und sodann im Familiengrab im katholischen Vechta beerdigt, ohne dass sein Name in den Grabstein gehauen wurde. Der Dichter hatte keinen guten Ruf in seiner Heimatstadt, er hat sie in seinen Schriften beleidigt. Aber es war kein Geld für eine andere Beerdigung da, eigentlich wollte Brinkmann dem „Terror der Religion“ ganz und gar entkommen. So liegt er also für immer und ewig quer zur eigenen Welt.

Als Rolf Dieter Brinkmann in Amerika war, da wehten dort ganz andere Winde: Der Gastdozent in Austin/Texas konnte völlig frei unterrichten wie und was er wollte (irgendwas Zusammenhängendes war die einzige Vorgabe) und die 7.000 US-Dollar für den Job waren das Höchste an monetären Gefühlen, was er jemals erlebt hat. Amerika jetzt ist geistig am Verarmen, Brinkmann damals ist back in Germany verarmt, konnte kaum die Miete zahlen und bereicherte allenfalls seinen poetischen Furor durch ein rumorendes Hassgefühl gegen den Literaturbetrieb und die „Kölner Gartenzwerge“.

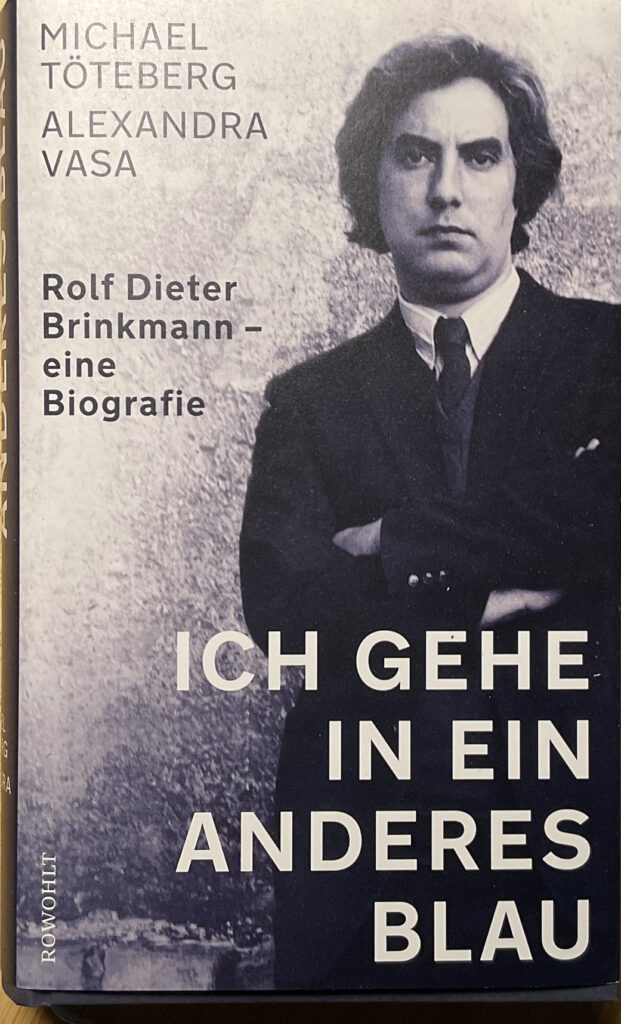

Ich klaue diese Informationen alle aus der ersten Brinkmann-Biographie überhaupt, und zwar eine bei objektiver Zuverlässigkeit doch rasant geschriebene von Michael Töteberg und Alexandra Vasa („Ich gehe in ein anderes Blau“ Rowohlt 2025) und zitiere ein schönes Zitat: „Und, wie ich Ihnen schon einmal bei unserem ersten Telefonat zu sagen versuchte, fasse ich mich als einen literarischen Autor auf, und nicht als Literaturbediener, dafür habe ich die vergangenen 5 Jahre zu sehr unter schäbigsten Verhältnissen vom Kulturbetrieb abseits gelebt.“ Schreibt Brinkmann dem Verleger Fritzsche vom Piper Verlag. Das heißt, kein Lektorat, er mache alles allein, auch die Ausstattung – und will nicht mal das Manuskript zur Ansicht schicken. Damit hat er sich aber bei Fritzsche verzockt, wie überhaupt der selbstbewusste Dichter Brinkmann anscheinend eine nicht gerade umgängliche Person gewesen war, er hat sich sogar beim Personal an der Uni Austin und seinem dortigen Förderer Christoffer Middleton so unbeliebt gemacht, dass der nicht einmal einen Text zum 20. Todestag von R.D. Brinkmann beisteuern wollte.

Ich bin jetzt natürlich aus Schärfste versucht, einem Impuls nachzugeben und zu paraphrasieren – Ich fasse mich als einen Literaturkritiker auf, und nicht als einen Literaturbediener… (siehe oben), das heißt eine gewisse Sympathie zum Brinkmannschen Individual&Radikal-Diskurs habe ich schon, ich will nicht brav an der zweitletzten Stufe des Literaturbetriebes eine Neuerscheinung nach der anderen besprechen und möglichst auch noch so, dass es niemand weh tut. Ich will als Kritiker mein eigenes Leseleben verwirklichen, aber keine Angst, als Mensch bin ich überhaupt nicht so unumgänglich wir der harte Brinkmann („unversöhnlicher Freund“), vor mir muss sich niemand fürchten. Und ich mag auch Autoren, die etwas weicher sind.

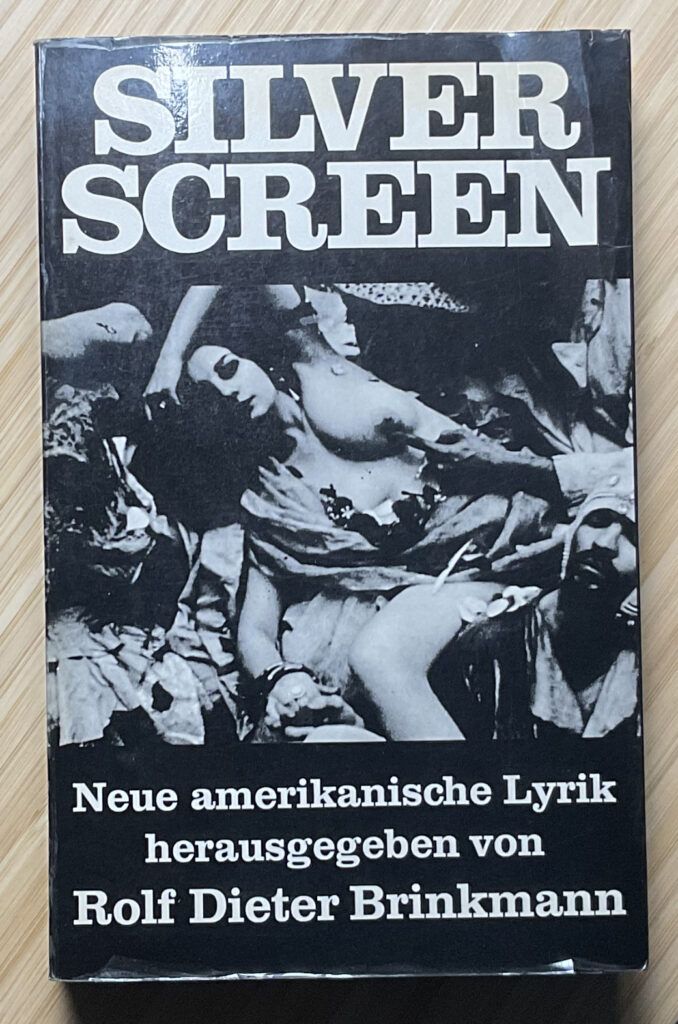

So wie Jan Snela, der – das ist der Konnex hier, ebenfalls im Ausland war, und zwar in Japan. Er macht etwas Ähnliches wie Brinkmann und importiert Kulturware. Bei Brinkmann war es bekanntlich die neueste amerikanische Lyrik, und ich finde Brinkmanns Übersetzungsqualitäten zum Teil sogar noch interessanter als die eigenen lyrischen Erzeugnisse. Im dumpfen Deutschland der 70er Jahre, als er wohl am wirksamsten wurde, waren sie aber eheblicher Sprengstoff.

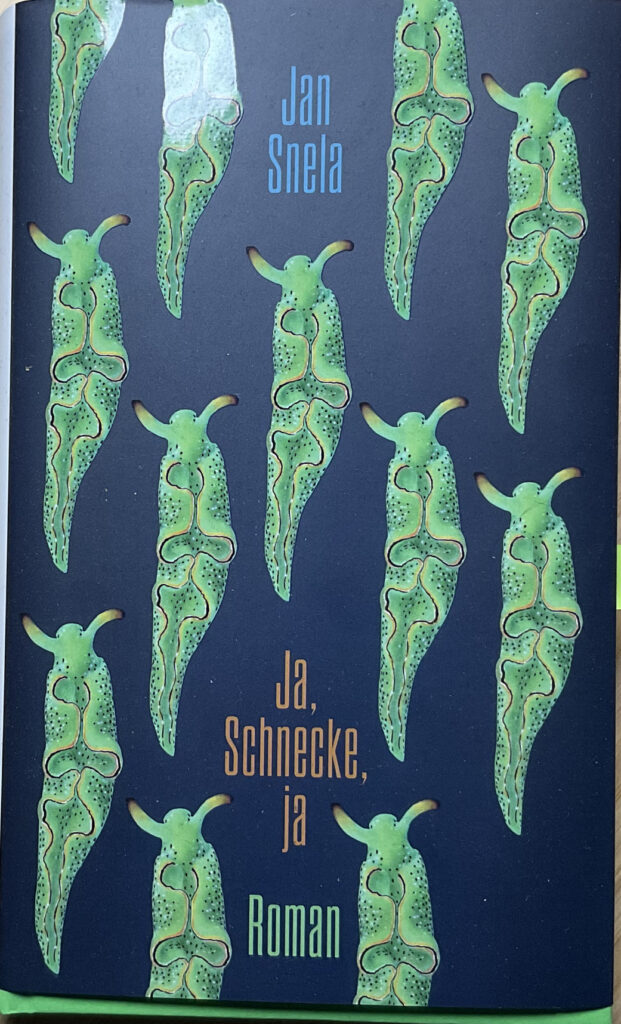

Bei Jan Snela ist es japanische Poetik, die seinen deutschen Debüt-Roman „Ja, Schnecke, ja“ (Klett-Cotta 2025) rhytmisch und ätherisch gliedert.

Das geht so: „Als erstes, Mond / stiehl diesen Mäusekäfig. / Dann hab ich Ruhe!“ Das ist natürlich ein Haiku, es schließt die erste Passage des Romans ab, die schildert wie ein gewisser vierzigjähirger Hannes ein kopulierndes Mäusepaar in seinem Käfig beobachtet. Dieser Hannes hat zwei Söhne und eine Frau, die Biologin ist und in Japan studiert hat, und in diesem ganz privaten Erlebnisraum zwischen Hier/Jetzt, Damals/Gestern sowie Berlin, Tokio und anderen Orten entfaltet sich in einer subtil poetisch gestaltenden Sprachbewegung das Vexier-und Erinnerungsspiel eines Romans, der vielleicht doch kein Roman ist?

Ich habe eine Weile gebraucht, bis sich mein anfängliches Misstrauen gegen einen vielleicht doch zu biedermeierlichen Solipsismus (a lé Arno Schmidt) im Stil gelegt hat. Aber Schrift-Steller mit einer wirklich eigenen Schrift-Hand erwischen einen halt dann doch nach einem gewissen Quantum. Ja, lässt sich lesen, eigen im Duktus, offen im Stil, hinreichend ins Weltliche ausgezogen.

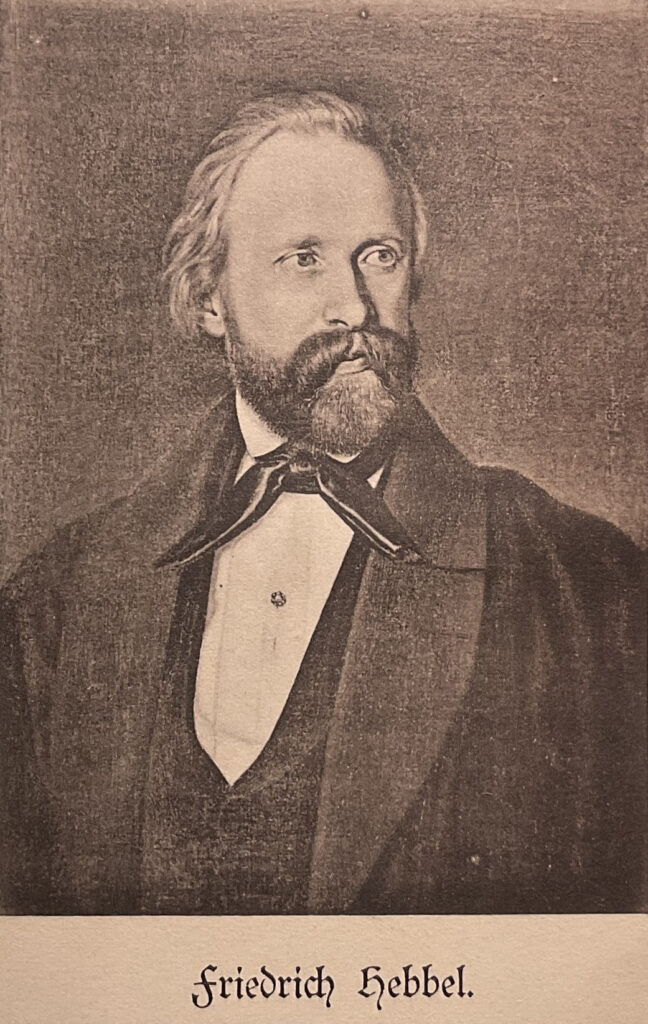

Und warum kommt jetzt Friedrich Hebbel ins Spiel? Weil auch er im Ausland erstmals frische Luft atmen konnte, weil Hebbel als Jugendlicher einst Maurerlehrling war und ich einst Steinmetz und weil Friedrich Hebbel wie Snela ein Sprachschöpfer und wie Brinkmann ein genuiner Aussenseiter war, besonders am Anfang seines Lebens. Hebbel stammte aus einer absolut bildungsfreien und umso ärmeren Arbeiterfamilie, hat sich den Weg zur Kunst selbst gebahnt und es zum Star der deutschsprachigen Theaterwelt gebracht. Heute wird er international aufgeführt und eins der besten Theater in Berlin heißt Hebbel am Ufer.

Ich bin gespannt, wie das HAU sich in den kommenden geistfeindlichen Zeiten halten wird, wenn der schwarze Rotstift zum Maßstab der Kultur geworden ist. Damit schleicht sich sublim eine weitere Hebbel-Asoziation ein, ein Gedanke der heute tatsächlich in Deutschland wieder gedacht werden muss, die Flucht ins Exil. Für Hebbel begann sie als echte Zäsur im komplizierten Werdegang mit einem zweijährigen Reisestipendium, das er 1842 vom dänischen König Christian VIII erhielt. Wer will mein König sein?

Der geniale Dramendichter kam nach Paris und Rom und hin und her, und natürlich wäre es ausserordentlich interessant, Hebbels literarische Romerfahrung mit Rom/Blicke von Brinkmann zu vergleichen.

Die gibt es leider derzeit nicht neu, aber an dieser Stelle kann ich noch darauf verweisen, dass soeben bei Rowohlt Brinkmanns „Westwärts 1&2-Gedichte.“ Orig.1975 als erweiterte Neuausgabe erscheint.

Übrigens war auch Hebbel wie der notorische Brinkmann ein forscher Typ, aufbrausend, rücksichtslos, ging keinem Streit aus dem Weg und brachte damit am Ende seine Frau Elfriede in der Wahlheimat Wien in Nöte. Die Schaupielerin wurde nicht mehr beschäftigt, als Hebbels Feind Laube zum Direktor des Wiener Hoftheaters ernannt wurde. Trotzdem war das Exil in Österreich ein voller Erfolg, aber da kann man ja heute auch nicht mehr hin.